日本の“つまようじ”

その後“黒文字”の木を使用したつまようじを、その皮の斑点の美しさから

上流階級の人達がアクセサリーとして着物の襟にさして重宝されました。

それは“黒文字の細工ようじ”と称されました。

現在“黒文字”の楊枝はシンプルなものが、料亭、お茶席等で使用されております。

日本で現在一般に使用されているコケシ型の丸楊枝は、殆どが中国製になっております。

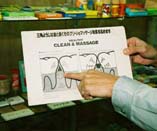

ここ10数年前から歯医者の推薦もあり、歯の健康に

“デンタルピック”(三角ようじ)が普及してきました。

今までの丸楊枝では歯間のカス・汚れが完全に取れません。

しかし、断面が三角になっているようじは、三角形のどの面も歯間にぴったりです。

特に歯茎のマッサージ効果に優れております。

日本では江戸時代に“房楊枝”が大衆に普及しました。

明治・大正時代は“黒文字”“卯の花”の木を用いて農家の人達の副業として

“丸楊枝”が造られました。大正の後半から白樺の木を使用して機械による

“平楊枝”が生産されました。しかし戦後はコケシ型の丸楊枝が一般に普及しました。

現在、地元での生産は“糸つきようじ”“歯間ようじ”

“歯間ブラシ”“三角ようじ”等の特殊なものに限ら

ています。

しかし、今の高齢者社会では歯の健康を維持する

ことも大切な要素の一つであることから、今後これ

らの需要の拡大が大いに見込まれます。河内長野

の爪楊枝の生産もこれらの特殊爪楊枝とブラシに

よって往年の活況が取り戻せるとの期待が寄せら

れています。

←糸つきようじ(歯の隙間を清掃する)

↓拡大できます